Pembantaian di Rwanda (1994)

Pembantaian di Rwanda pada tahun 1994 adalah salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah. Dalam waktu sekitar 100 hari, dari April hingga Juli 1994, lebih dari 800.000 orang, mayoritas dari etnis Tutsi, dibunuh oleh pasukan ekstremis dari etnis Hutu. Pembantaian ini dipicu oleh ketegangan etnis yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan diperburuk oleh kebijakan kolonialisme serta kegagalan politik di Rwanda.

Sejarah konflik antara Hutu dan Tutsi di Rwanda berawal jauh sebelum peristiwa tragis pada 1994. Ketika Rwanda masih berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa, Jerman dan kemudian Belgia memperparah perbedaan antara dua kelompok etnis ini. Pada masa penjajahan Belgia setelah Perang Dunia I, etnis Tutsi diberi status yang lebih tinggi dibandingkan Hutu. Hal ini didasarkan pada pandangan rasial yang menyatakan bahwa Tutsi, karena penampilan fisik mereka (yang dianggap lebih "Eropa" dalam ukuran kolonialis), lebih unggul dan lebih cocok untuk mengisi posisi kekuasaan dan kepemimpinan.

Setelah Rwanda merdeka pada 1962, kekuasaan beralih ke tangan etnis Hutu. Namun, ketegangan antar etnis terus memanas. Pada tahun-tahun sebelum pembantaian, gerakan politik ekstremis Hutu, seperti Interahamwe, mulai menyebarkan kebencian terhadap etnis Tutsi dan mempersiapkan serangan yang lebih sistematis.

Pemicu Pembantaian

Pembantaian dimulai pada 6 April 1994, setelah pesawat yang membawa Presiden Rwanda saat itu, Juvénal Habyarimana, ditembak jatuh di dekat ibu kota, Kigali. Habyarimana, seorang Hutu, baru saja kembali dari perundingan damai dengan Front Patriotik Rwanda (RPF), sebuah kelompok militer yang didominasi oleh etnis Tutsi. Kecelakaan tersebut memicu kemarahan ekstremis Hutu yang langsung menuduh RPF dan etnis Tutsi bertanggung jawab atas kematian presiden.

Dalam waktu beberapa jam setelah insiden tersebut, kekerasan massal dimulai. Pasukan milisi Hutu seperti Interahamwe dan pasukan Forces Armées Rwandaises (FAR) meluncurkan serangan terhadap warga sipil Tutsi.

Skala Pembantaian

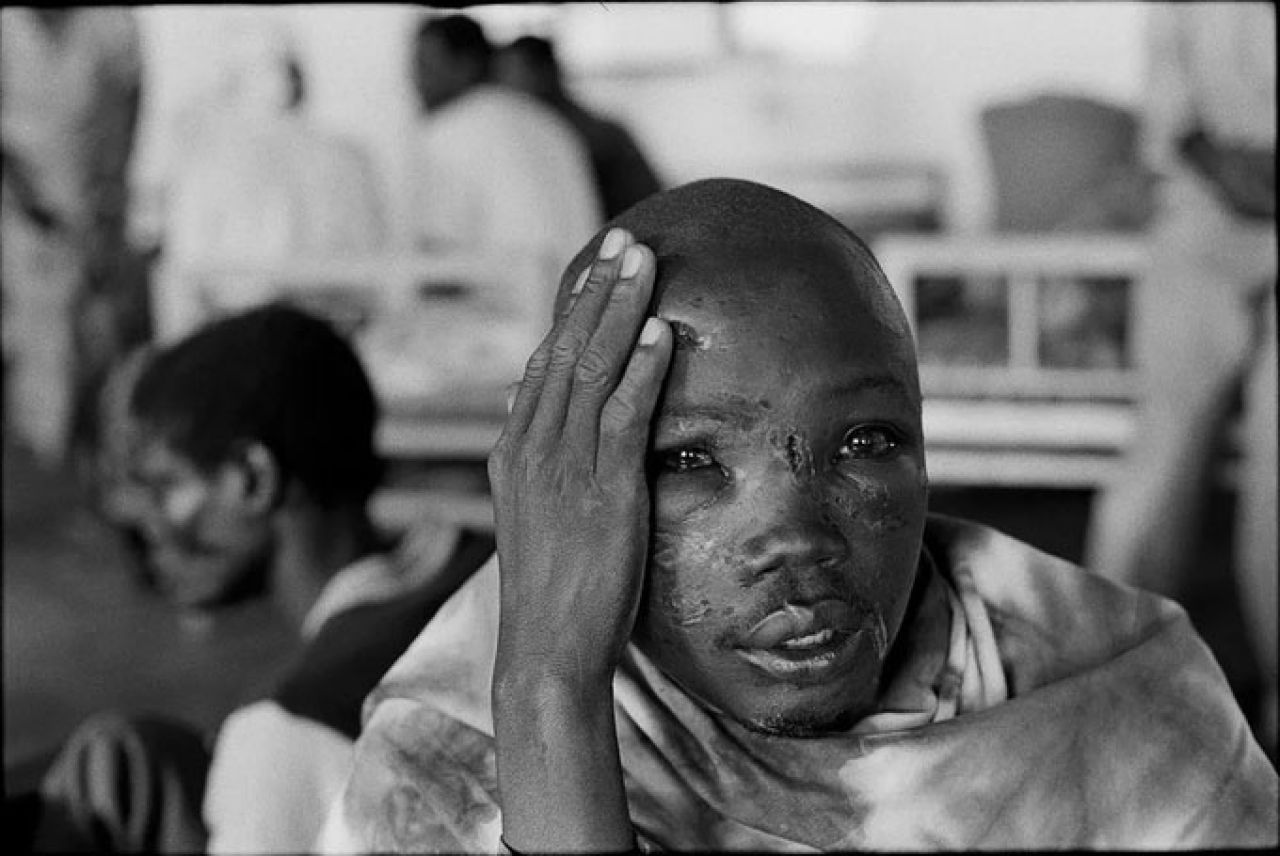

Pembantaian dilakukan dengan kejam dan sistematis. Para milisi Hutu menggunakan senjata tradisional seperti parang, tongkat, dan senjata api. Mereka menargetkan warga sipil, memburu keluarga Tutsi di rumah mereka, sekolah, dan gereja-gereja. Pemerintah yang dikendalikan oleh ekstremis Hutu juga menyebarkan propaganda melalui radio, terutama melalui Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), yang secara terang-terangan menyerukan genosida dan menghasut kebencian terhadap Tutsi.

Lebih dari 800.000 orang, kebanyakan Tutsi tetapi juga termasuk Hutu yang menolak ikut serta dibunuh dalam waktu singkat. Banyak dari mereka dibunuh di tempat penampungan sementara atau tempat ibadah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan.

Dunia yang Menutup Mata

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari pembantaian ini adalah kegagalan lembaga internasional untuk bertindak. Meskipun banyak laporan dari Rwanda yang mengindikasikan pembantaian yang sedang berlangsung, tanggapan dari komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara Barat, sangat lambat. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang sudah berada di Rwanda saat itu diperintahkan untuk tidak melakukan intervensi dan jumlah pasukan mereka bahkan dikurangi selama pembantaian berlangsung.

Jenderal Roméo Dallaire, komandan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Rwanda, telah memperingatkan dunia tentang adanya rencana genosida, tetapi peringatannya diabaikan. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ragu untuk menggunakan istilah "genosida," pada peristiwa ini yang memerlukan tindakan internasional berdasarkan Konvensi Genosida.

Pembantaian akhirnya berakhir pada Juli 1994, ketika pasukan RPF, yang dipimpin oleh Paul Kagame, berhasil merebut kendali ibu kota Kigali dan menggulingkan pemerintahan ekstremis Hutu. Setelah itu, lebih dari dua juta orang Hutu, termasuk banyak dari mereka yang terlibat dalam pembantaian, melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo), untuk menghindari balasan dari RPF. Paul Kagame kemudian menjadi presiden Rwanda dan memimpin negara tersebut melalui periode rekonsiliasi dan pembangunan kembali, meskipun pemerintahannya juga mendapat kritik atas penindasan politik.

Pembantaian Rwanda meninggalkan luka mendalam bagi negara itu. Proses rekonsiliasi dan peradilan memerlukan waktu bertahun-tahun. Pengadilan internasional, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), didirikan oleh PBB untuk mengadili para pelaku genosida.

Selain itu, sistem peradilan lokal yang disebut Gacaca Courts juga dibentuk untuk mempercepat proses pengadilan dan memberikan kesempatan bagi pelaku genosida untuk meminta pengampunan. Meskipun proses rekonsiliasi telah dilakukan, trauma dan luka sosial dari pembantaian tersebut masih terasa hingga hari ini. (*)

Referensi :

Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda, Human Rights Watch, 1999.

*) Source : Pebmosby

Editor : Bambang Harianto